ARTOColors. – a o –

『職人とお客様を結ぶ色』をテーマに運営しているARTOCUには、既存の色名では表現しきれない、個性豊かな色があります。そして、その色を染め上げる職人たちもまた、十人十色。 そんな彼らの”色”を引き出すインタビュー企画 『ARTOColors.』 今回お話を聞く職人はa oさん。 いつもきびきびしていているa oさん。しかし、お話を聞いてみると意外な一面が……? 幼少期から職人になるまでも合わせて深堀りしてきました。 ぜひ、ごゆっくりお楽しみください。

Index

「ひとりの時間」に添える情景

職人 a o

1.「作る」を、ただ楽しむ

- 幼少期はどのようなお子さんでしたか?

小学生まで横須賀に住んでいて、山や海に行って遊んでたんですけど、朽ちた木とか釘とか、色々なものが落ちてるんです。そうした材料を自分で拾ってきて、朽木に石で釘を打ちつけてみたりとか、そういう遊びがすごい好きでしたね。なので幼少期から多分、何かを作ることは好きだったんだと思います。両親がモノ作りに携わる仕事をしていて、父親は車のクレイモデラーで、母親も出産前はデザイン系の仕事をしていたらしいんですよね。 でも、図工の授業とかは別にうまくも作れないし、絵も、絵心が全くないので恥ずかしいくらい描けないんです。笑 だから将来モノ作りがしたい、とかは全く思ってなかったです。

- その後はどのような進路に進みましたか?

服飾系の専門学校に行きました。入ったのはファッショングッズを作る科で、鞄、靴、帽子、ジュエリーの4つを学び、最終的に自分の専攻を選択する、というカリキュラムでした。中でもジュエリーに興味があって……指輪って、繋ぎ目がないじゃないですか。 当時はその仕組みが分からないので工場で作ってるのかな、と漠然としたイメージしかなくて。笑 でも、機械じゃなくて人の手で作っていることを知って「すごい!」と思って入学しました。ひと通り学んでみて、1番楽しかったのが帽子作りだったので、最終的には帽子を専攻しました。

- yuhakuとの出会いはいつ頃だったんでしょう?

専攻したものの帽子の道へ、という感じでもなかったので、新卒で百貨店の販売の会社に入社したのですが、同じフロアでyuhakuの商品を取り扱っていたんです。 自分の担当は服だったので、革製品は担当外だったんですが、染色実演のイベントで実際の染色を目にする機会がありました。そこで、指輪のときみたいに「これも人の手でやってるんだ!」と、興味を持ちました。社長や染色職人さんとお話をして色々教えてもらえて、その時に財布をオーダーしたんです。職人さんがこの画像を見てこんな風に作ってくれたんだな、という思い入れが何よりだなと思ったので、当時、すごく好きだったビスマス結晶の画像だけを送って「こういう感じにしてください」と、お願いしました。そしたら素敵なお財布に仕上げてもらえて、長く愛用できるものになったんです。 転職活動をやろうと決めたときに、どうせだったらモノ作りに挑戦してみよう、と思いました。自分にとって作業が苦じゃなかったので、モノ作りでお給料がいただけるって最高だな、と思えたんです。ダメだったらしょうがない、という感じでyuhakuを受けたら、社長が私のことを覚えてくださっていて、めっちゃありがたかったですね。だから面接に行った時も面接というよりはお話をして、「じゃあおいでよ」という感じで採用していただけました。

(当時オーダーした財布)

2.「魔法の手」に、憧れて

-実際に入社して、モノ作りの世界はいかがですか?

入社前は"職人"といえば本当に……「見て覚えろ、背中で語る」みたい仕事かなと思っていたので、どんなに厳しい態度を取られても頑張る心構えをしてたんですけど。笑 でも入ったら全然違いましたね。職人だから、みたいなことは全然なくて、販売員時代の経験が生きることもありますし、職種は関係なく、人と仕事するということは共通するんだな、と思います。染色に携わって4年ほど経つ今は、一人前にはいつなれるんだろう、と思います。追い求めればどこまででも追求できる世界だけど、追求しすぎると生産ができないんですよね。多くの方にお届けする、となるとどうしても量産も意識しなければいけなくて……本当は追求型の人が職人になるといいと思うんですけど、私は追求型ではないんですよね。素材や技法を研究して新しい何かを作るということが得意ではなくて、やっぱり作業が好き。入社して初めて、自分は作業としてものづくりをこなすのが好きなタイプの職人なんだな、と気づきました。

- 製品を染める上ではどのような点にこだわっていますか?

誰が見ても綺麗なのは当たり前にしつつ、お客様が自分だけの1つにするときのことはいつも考えています。100本200本染めていく中で、社内の基準に達していれば「このくらいかな」と思うこともあるのですが、お客様にとっては自分だけの1つなので、妥協せず大事に1つ1つ染めなきゃな、と日々、気持ちを引き締めています。本来だったら量産は一緒じゃなきゃいけないんですが、せっかく1枚1枚本当に染めているんだったら多少は差があってもいいと思うんですよね。同じ物でも在庫が2点あったらお客様が差を見つけて好きな方を選んでもらえたり。もちろん、買う人によって全然色が違ってはいけないので、規定はちゃんと守って染めていますが革の個性や染める職人によって違いが出てこその手染めかな、とは思います。

- ちなみに、トミモリさんがaoさんは染色スピードがとても速い、と言っていましたが、秘訣はありますか?

秘訣というよりは、染色作業に1番慣れてるからですかね?笑 あとはやっぱり、会社としての生産量を考えるとスピードってとても大事になってくるんですよね。納期があるので、誰かが量をこなさないと、誰かが追求するための時間もとれなくなってしまいます。なのでどのくらいの数量をこなすか、というのは常に意識しています。それからこれはもう単純に、時間を気にせず1枚をめっちゃ綺麗に染めてください、と言われてもそんなに長時間は追求できないと思います。基準に達したら大体は「よし、綺麗!」と納得しちゃうんです。やっぱり職人としてのタイプが違うので。笑

- 聞けば聞くほど、手を動かすことそのものに興味があるんですね

そうなんですよね。自分がアート出身ではないので、何かを表現する楽しみ、というよりはやっぱり、作業することが楽しいんです。学生だった頃、先生が見本で色々作ってくれるのを見て、『魔法の手』だと思ったんですよね。同じようにやっても自分ではできないので、「魔法の手欲しい〜」と、憧れてました。笑 なのでyuhakuで縫製を担う職人さんたちのことも本当にすごいな、と思っています。自分ではできないですし、細部まで丁寧に手がけられた自社製品を見るたびに、職人ってこういうことなんだ、というのを感じます。染色室は染色室で、絵をはじめとしたアート出身の人が多いので、かっこよくて羨ましいですね。感情や内面を作品として表現することが自分にはできないので、尊敬しています。

3.ただただ、受け入れてくれる空間へ

-ARTOCUでの制作は、いかがですか?

そうなんですよね。自分がアート出身ではないので、何かを表現する楽しみ、というよりはやっぱり、作業することが楽しいんです。学生だった頃、先生が見本で色々作ってくれるのを見て、『魔法の手』だと思ったんですよね。同じようにやっても自分ではできないので、「魔法の手欲しい〜」と、憧れてました。笑 なのでyuhakuで縫製を担う職人さんたちのことも本当にすごいな、と思っています。自分ではできないですし、細部まで丁寧に手がけられた自社製品を見るたびに、職人ってこういうことなんだ、というのを感じます。染色室は染色室で、絵をはじめとしたアート出身の人が多いので、かっこよくて羨ましいですね。感情や内面を作品として表現することが自分にはできないので、尊敬しています。

-『薄明』の制作について聞かせてください

1日の中で1番好きな時間が薄暮なので、その時間帯に感じることのできる様々なことを色にしてみました。これから飲みに行く楽しい時も、今日も仕事疲れたわ、と思いながら帰る時も同じ色をしていて、どちらもいいなと思ったんですよね。いざ名前をつけるときに作品を見てみたら、この彩りだったら朝でもいいな、とも思えました。旅行の日の朝、早く起きてちょうど日が上ってくるときに電車に乗ってる時も同じような色合いですし、良い気持ちですよね。なのでタイトルは時間を限定しすぎず、『薄明』と名付けました。他の人は「ちゃんとテーマを決めてこういう風に作りました」って説明してると思うんですけど、自分はその空間が好きだから表現しましたっていう、ふんわりした制作エピソードです。笑

- 作品のインスピレーションはどのようなものから受けてますか?

内面から生み出せるタイプではないので、実際に体感したり、目にしたもの……風景や空気、雰囲気から連想することが多いです。仕事が終わって染色室から出た時の夕日ってすごく綺麗で、そういう綺麗な風景の写真は撮り溜めしてますね。でもそれを再現しようとするとうまく染められないので、参考にしつつもとりあえず手を動かしてみて、良い色ができたら配置や染め方を考えながら本格的に制作していく感じです。

- その場の色合いそのものというよりは自分の感じた雰囲気を色にしている、ということでしょうか

そういうとかっこいい感じになりますね。笑 風景や雰囲気の中でも、自分がそこでぼーっとしたくなるような空間が好きで、それを色で表現しています。たとえば『薄明』は薄暗くなっているところでぼーっとするのが好きだなとか、『葉洩れ日』だと公園に木があって、その下でぼーっとすると良さそうだなとか。とにかく、ぼーっとするのが好きなんですよね。笑 楽しい時や幸せな時はあまり思わないんですが、悩んでいる時や辛い時、悲しい時ってぼーっとしたくなるんですよ。落ち込むときは無理に前向きになるよりもとことん落ち込みたいタイプなので、ただそこにいられるような空気感を持った場所が好きなんです。なのでそういう気分の時に居心地の良い空気感や雰囲気を色にしているのかな、と思います。

- お話を聞いていると、空間や場の雰囲気へのこだわりを感じます

広い場所にポツンっているのが好きなんですよね。みなとみらいにもよく行くんですけど、みなとみらいってすごく道路が広いし、平日は人もあまりいない。そうすると広い空間に自分しかいないみたいな気がして、すごく特別感があるんです。「その空間が自分のものになってる感」が、多分好きなんですよね。人ごみが苦手なので、広い空間に1人でいるのが好きです。っていうのに、今話してて気づきました。笑

- aoさんにとって色とは、どのようなものでしょうか?

考えてみたんですけど、しっくりくる答えがなくて。この世界って、全てのものに色がついていて、言ってしまえば色でできてますよね。それなのに、赤い空とか、青い海とか、特定のものとくっつくと、途端に綺麗なものになる。自分の好きな薄暮の時間帯もイメージとしてはそこまで色がありませんが、実際には何色もの色で表現していますし、その空間に色がなければ好きになることもないのだと思います。だからさまざまな力があって、色は強いんですよ。笑 毎日見ていて、当たり前のようにただあるだけなのに、心を動かされたり感動させられたりするのがすごいな、と思います。

- 今後、アルトカをどのような場にしていきたいですか?

今はセミオーダーですが、今後はお客様からのご要望を直接聞いて、一緒に良い物が作れたらいいなあ、と思います。染色職人はお客様と直接やりとりすることがないのですが、makuakeの特典だった工房見学の時のやりとりが印象的だったので、そういうことをまたやれたらいいなあ、と思います。

- 今後の企画が楽しみですね。 - 本日はインタビューのお時間、ありがとうございました。

ありがとうございました!

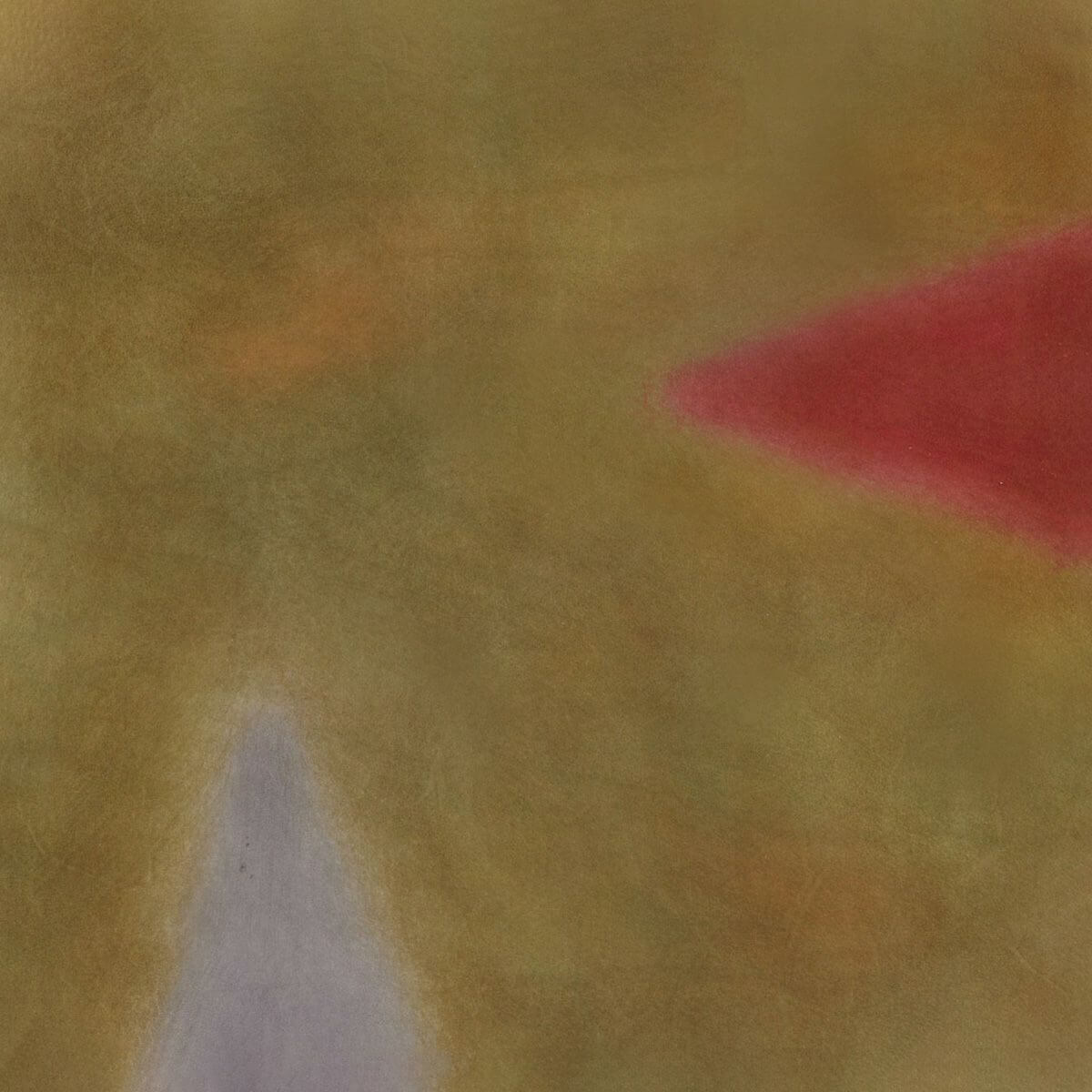

4.職人 a o の色

ノゴマ

ノゴマという鳥を調べると、羽色について「緑がかった褐色」と表現されています。 わたしはノゴマを直接見たことがないのですが、写真を見るとそう見えたり見えなかったり…。 頭の中で想像を膨らませて、素敵だと思える「緑がかった褐色」を表現しました。 朱色と灰色は、オスとメスの特長です。表裏があるものには両面に色が配置されるようになっています。 ぜひお手元にかわいいノゴマをお迎えしていただきたいです。

葉洩れ日

葉洩れ日(木漏れ日)は、木々の枝葉の間から差し込む日の光を意味します。 国土の2/3が森林の日本では、森はとても身近にあり古来より共に生きてきました。 そして森林に降り注ぐ光の情景を切り取り、言葉を付けました。 自然を愛で癒しを受け取ることは、世界共通だと思います。 自然の美しさをいつでも身近に感じてほしいという想いを込めて作成しました。