「大切なのは自分が音楽に対して常にフレッシュでいられるかどうか」

FPM 田中知之氏

日本を代表するクリエイターをゲストに招き、独自の仕事術を伺う本連載。第十一回は、FPMこと田中知之氏。自身の作品のほか、年120本以上をこなすというDJ、CM音楽の制作仕事など、様々な方向から、音楽というものに向き合い続けてきた。栄枯盛衰が常の音楽業界で、デビュー以来活躍を続ける、そのクリエイションの裏側を聞いた。

Index

1. Work 2. Interview ・音楽で食べていくことを一度は諦める ・波に飛び込む勇気 ・音楽が売れない時代でも変わらない音楽への姿勢 ・他人との仕事の中で生まれる、新しい自分 ・理屈では説明できないことを意識する 3. Column 日々を彩るプロフェッショナルの愛用品 4. Goods 田中知之氏が選ぶyuhakuのアイテム 5. Profile

Work

https://youtu.be/HWZ0YTSJIxY I WAS IN LOVE / FPM feat. 細美武士 (the HIATUS) (2013)

https://youtu.be/BASpldQfyFs Change the World Again feat. 高野寛 & 原田郁子(クラムボン) / 田中知之 (2020)

https://youtu.be/bcaekgKvqYg 青春のリグレット / トーキョーベートーヴェン feat. モトーラ世理奈 (2020)

<店内BGM 選曲・監修> THE UPPER (https://the-upper.jp/)

<店内BGM 選曲・監修> 猿田彦珈琲 The Bridge 原宿駅店 (https://sarutahiko.co/shop/)

舞台『常陸坊海尊』(演出:長塚圭史) 音楽担当

interview

「大切なのは自分が音楽に対して常にフレッシュでいられるかどうか」

音楽で食べていくことを一度は諦める

楽曲制作を担当したユニクロのプロジェクト「UNIQLOCK」が2011年の世界三大広告賞を総ナメ。現代アーティスト・村上隆の映像作品や、数々のCMへ楽曲を提供し、フロアを沸かすDJとして世界中、日本中を飛び回る。デビューから25年以上が経ち、今なお日本の音楽シーンで確固たる立ち位置を築く田中さん。その華々しい経歴は、80年代の京都から始まる。

「中学時代からバンドを組んで、ベースを担当していました。福岡はロック、名古屋はハードコアなど音楽にも地域性があったんですが、京都ではニューウェーブ。当時、ごった煮のようだった京都で、風変わりな先輩たちから薫陶を受けて、音楽にのめり込んで、レコードを集めるようになっていきました」 その後、大学に進学し、マハラジャというディスコで皿洗いのバイトを始め、そこでDJと出会ったことから自分もスタートする。 一方、所属していたバンドは、とあるコンピレーションアルバムに参加することが決まっていたが、リリース元のレーベルの倒産により叶わず。音楽で生計を立てることはいったん諦め、大学卒業後は大阪のアパレルメーカーへと就職。その後、食やカルチャーへの深い造詣を買われ、雑誌の編集者へと転身。その頃、音楽活動といえば、毎週木曜日にレギュラーで開催されるクラブイベントのDJがベースになっていた。朝から晩まで編集者として働き、夜はDJという忙しい日々。それでも、音楽に対するそのユニークな着眼点は当時から際立っていた。 「映画のサントラだけをかけるDJイベントとかやっていましたね。当時そういうイベントは、世界的に見ても珍しかったと思います。サントラって自由で、ロックからクラシックまで全てのジャンルがあるので、かける音楽も幅広いんですよね。京都のレコード屋で、そういったレア音源をたくさん集めていました」 音楽には、レアグルーヴというジャンルがある。そんな呼称がつく前から、田中さんは、いわば“陽が当たらない”けれど、味のある面白い音楽をお客の前でプレイしていた。そんな音を求めて、音楽マニアが多く訪れるようになり、京都に面白いイベントをやるDJがいるという噂が、やがて東京のDJたちの耳に届くようになる。その後、テイ・トウワさんや小西康陽さんたちの助言もあり、楽曲制作を始めることとなる。

波に飛び込む勇気

そもそもDJを始める前に、バンド活動でディープな黒人音楽や今でいうミクスチャーのような音楽を作っていた田中さんにとって、楽曲制作はさしたるハードルではなかった。 「ミクスチャーバンドなんてほとんどいない時代から、ターンテーブルをステージ上に持ち込んでレコードをかけて演奏したりとか、やっていましたからね。ボサノヴァとかムードミュージックを引用して、ファンキーにカバーしたり。バンド時代から、そんな風に曲作りやアレンジはやっていたから、制作もまあその延長のような気持ちで始めました」

そして一作目は、日本を飛び越えて、海外のレーベルからリリースすることが決定する。 「それも縁です。当時は、FAXでのやり取りでしたけど、京都で一緒にプレイしたベルリンやアムステルダムやロンドンのDJが誘ってくれて、最終的にベルリンのレーベルからリリースしました。時代が良かったんでしょうね。当時は、CDもよく売れたし、いいタイミングで色々経験できたというのは本当に良かった」 デビュー含めて、「自分が何か苦労したわけではなく、波に乗って流されるままに来たという感じです。周りの環境に恵まれていた」と語る田中さん。けれど、それはその波に乗る勇気が必要だ。 「転がるまま、色々な波に乗ることができた。当時は右も左も何もわかってなかったから、できたんだと思います。不安らしい不安もなかったですね。なぜなら、その先にマズイことが起きるかもという不安を感じる前に、そもそも何が起きたらマズイのかさえもわかってなかったくらいでしたから。だから何も恐れずに、目の前のチャンスに向かっていけたんです」 わからないなりに飛び込み、無我夢中で活動を続けるうちに、田中さんは、DJや制作という音楽の仕事で生活ができるようになっていった。

音楽が売れない時代でも変わらない音楽への姿勢

「数字云々よりも、自分が音楽に対してフレッシュでいられるかどうかが重要だなと。やってて楽しいとか、未知なる音楽にちゃんと出会い続けることの方が、ずっと大切な気がします。潤沢なお金があっても、やることは変わらないんですよね。例えば90年代は、レコード会社も音楽制作にバンバンお金をかけてくれた時代でした。当然予算は、そのまま良い音楽を作るための制作費として全部使ってました。例えばわざわざアメリカの伝説のスタジオであるシグマサウンドスタジオに行って、録音したり」 音楽に対して、フレッシュでいることとは、キャリアを重ねれば重ねるほど、難しくなっていくのだろう。単純に最新の音楽を聴いていればいいわけではなく、音楽に対しての姿勢を問うているからだ。 「もちろんDJとして、流行の音楽を抑えておくことは大切です。でも、誰も聴いていない音楽や、誰も気付いていない音楽の良さをキャッチできるか。フレッシュというのは、自分の感受性に対してです。誰かがオススメしていたからとかではなく、例えば数年前に自分ではピンときてなかった音楽が、今聴くと響くことがあったり。時代との距離感も重要だけど、自分の感受性を磨くことの方が重要です」 サブスクで音楽を手軽に、いや手軽すぎるくらいに聴けてしまう時代だからこそ、自分の感性にバイアスをかけずに聴くことは難しい。田中さんのように、すでに世に出ているレコードをサンプリングネタやインスピレーション元として使う制作スタイルであれば、なおさら自分の中で音楽を醸成する方法論について自覚的だ。 「無制限のサブスクから、今自分が欲しい音を発見するのは、広大な砂浜で落し物を探すことに近い、至難の業なんです。逆に、制限があったほうがいい。当然若い頃は、レコード屋に足繁く通って知らない音楽を探して聴いていたんですが、ある頃から情報を遮断する重要性にも気づいて、例えば『beautiful.』のアルバム製作中にはあえてレコード屋に行かないようにしてました。自分の中の感性を再確認することを重視し、そのほうが、流行などに左右されないタイムレスな音楽が生まれるんですよ」

他人との仕事の中で生まれる、新しい自分

自分の中の可能性や感性に気づき、信じること。これは万人が一朝一夕で真似できるわけでもない。田中さんの場合は、それまでのディープでピュアな音楽体験の蓄積があるがゆえだ。けれど、もう一つ、誰でも真似できそうなフレッシュでいる方法として、誰かの誘いに乗ることを提示してくれた。

「ダンスミュージックは、キックの鳴り一発で判断される世界なので、そこは古臭いとは決して言われたくないんです。最高のキックを鳴らすために、最新のものだけではなく、ヴィンテージの機材なども実験的に使ったりして、それはとても面白い。しかし、僕自身、50歳を超えて、若い時からずっと聴き続けている音楽は、持っているレコード何万枚のうちの数枚。そういう自分が一生聴きたいと思えるような音楽を今後は作っていきたいと強く思うようになりました」

理屈では説明できないことを意識する

田中さんのかいつまんだ、オールヒストリーをお伺いしたあとで、ここまで順風満帆で音楽業界で第一線でやれるのは、田中さん自身は何が要因だと思いますか、というストレートな質問をぶつけてみた。「グルーヴという言い方だと薄っぺらく聞こえるかもしれませんけど」という前置きをして、話してくれたことは、田中さんの勘所のよさを証明するだけでなく、モノを創造する時の心構えのようにも聞こえた。 「ある種胡散臭い力にセンシティブでいるということかもしれません。制作中、サンプリングネタを探すときに、理屈では説明できないような不思議なことが起きるんです。霊的なことではなくて、例えば無数のレコードの中から、パッと一枚を選んで、針を落として聴いてみたら、今まさに作ろうとしている楽曲にぴったりのネタが見つかったりだとか。才能とも違う、一種の目に見えない力のようなもの、いわゆる、ヤン富田さんのおっしゃるところの「必然性のある偶然」みたいなことです。こういうことが日々の制作の中で起きなくなったら、終わりだなと思いますね。努力でなんとかなるわけでは決してないんだけど」

Column

日々を彩るプロフェッショナルの愛用品

プロフェッショナルたちが普段持ち歩いている必需品や仕事道具を見せていただきながら、モノに対するこだわりを紐解く。

「古着もそうですが、歴史のある、古いものが比較的好きですね。歴史を身につける感覚というか」と田中さん。音楽と同じように、人基準ではなく、自分の中でピリッとくるものに手が伸びるという。

時には、これに反応するのは自分だけだろうというロマンチックな思い、時には、これはもっと価値が上がるだろうという山師のようにして買い集めたという田中さんの品々は、新旧様々なモノが揃う。「古いものが好きだけど、服でいえば全身古着ではなく、古着と新しいものとを組み合わせたい」という田中さんらしい、バランス感覚を体現した、まさにDJらしいラインナップと言えるだろう。

SONYのカスタムイヤフォン「Just ear」 「自分の耳の型をとって、作るとても高価なイヤフォンです。自分好みに音質の調整ができます。音の解像度が抜群で、スタジオのモニタースピーカーの代わりに、このイヤフォンでシビアなミックスのチェックができるくらい。いつもはiPhoneにつないで音楽を聴いてますが、それすら音楽体験が変わります」

TranscendのSSD 「HDDと同じ、データを保存する記憶媒体で、これは容量は0.5テラかな。DJの仕事道具として、以前はCDやレコードを持って行っていたんですが、今はこれに音源を数千曲分入れて持っていきます。デザインやメーカーにはとくにこだわりはありませんね。厳密にいうと、アナログレコードとデジタルの音の鳴りは違いますけど、便利さには勝てませんね」

ネイティブアメリカンのバングル 「マーク・チーというナバホ系ネイティブアメリカンのアーティストのバングルで、1940年代くらいのものです。ターコイズは、色も形も好きだけど、石そのものに力が宿っている気がして。更にこういう歴史的なものは、色々な人々の歴史ごと身につけるという感覚で、ファッション以外のものを授かっている気がします」

ネイティブアメリカンのメディスンバッグ 「バングルとも共通するネイティブアメリカンのグッズ。元々は薬を入れるメディスンバッグですが、ベージュ系のものが多い中、黒のこのタイプは珍しい。昔のiPhoneサイズがぴったりで、よく使ってました。今だと、SSDを入れられるので、現代のDJバッグのようにして使えますね(笑)」

BLANCPAINの時計「フィフティファゾムス」 「このモデルは、ロレックスのサブマリーナーと並び立つ、世界最古のモダンダイバーズウォッチです。20年くらい前に大阪の質屋で購入したんですが、今は当時の20倍くらいの価格になってます。後で気づいたんですが、ケースの裏にドイツ軍の納品物の刻印がされていて、ミリタリー物が好きな自分としては更に嬉しかったです」

富知六所浅間神社のFPMオリジナルお守り 「以前、奉納DJをさせて頂いた際に作って頂いた、コラボお守りです。お守りは大好きなんですが、霊的な意味ではなく、数百円で気分が上がるって安上がりじゃないですか。このお守りには、失くした物を見つけてくれる力があると信じていて、何度もミラクルを体験させてもらってます。旅行の時にはいつもカバンの底に忍ばせています」

ヴィンテージのメガネ 「古着屋で買った、1940年代のものです。普段は黒縁メガネなので、目立ちたくない時とか気分転換したい時に、かけてます。メガネは好きでヴィンテージものをいっぱい持ってますが、最近は、この銀縁タイプのメガネが好きです」

ノーブランドのメジャー 「いつの間にか家にあったこのメジャーは、例えば古着店で試着できないシチュエーションの時に、古着のサイズを測ったりして使ってます。日本各地の古着屋、パリの蚤の市、ロサンゼルスのローズボウルとか世界中を一緒に旅しました。これじゃないといけない理由はないんですけど、ずっと使っていて愛着が湧いています。さっきも、メジャーの先端の部分が千切れかかっていたんで、ホチキスで留めました(笑)」

Shinobee Honey 「後輩からプレゼントしてもらって飲み始めたんですが、生の蜂蜜は殺菌作用が強くて虫歯予防にもなり、健康にもいいと聞いてます。実際、朝起きて喉が痛い時などに、一口舐めるとすっと痛みが消えますね。単純に美味しいので、砂糖代わりに、飲み物に入れたり。」

COMME des GARCONSのオードトワレ「KYOTO」 「それほど頻繁につけることはないんですが、自分が京都生まれということで、発売当時から購入しています。お香のような香りで、柑橘系やムスク系が好みでない自分としては、重宝しています」

Goods

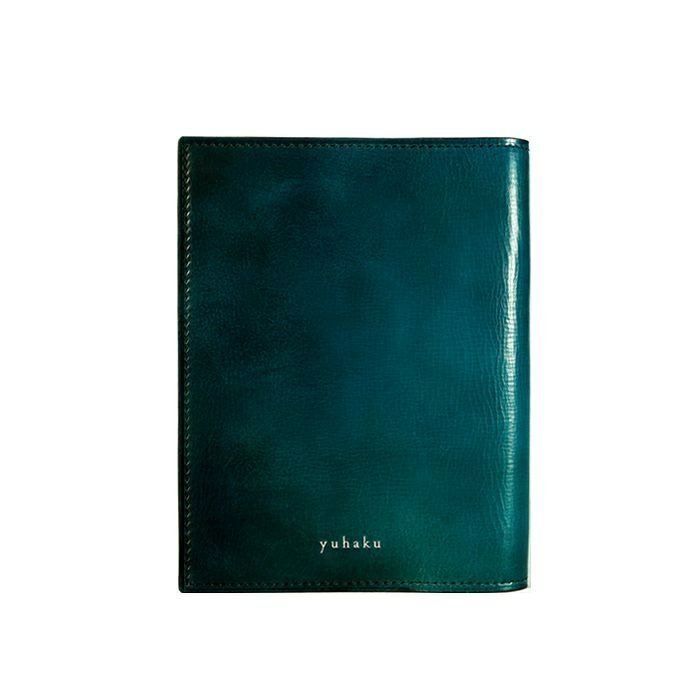

FPM 田中知之氏が選ぶyuhakuのアイテム氏が選ぶyuhakuのアイテム

今回、田中さんに選んでいただき贈らせてもらったのが、手揉み加工 ブックカバー(単行本サイズ)。 直接革を揉み込むことで表面にシワをつけ、職人によるyuhaku独自の手染めのグラデーションが美しい。手作業による自然な移ろいと独特の表情を持たせた大人の逸品だ。

「Blueではなく、TurquoiseBlueという、この色が抜群にいいですね。古着でも、革ジャンやブーツなど、革を手染めしたものがすごい好きなんです。本は常々読みたいなと思っているんですが、読んでいる本のカバーやタイトルは見られたくないし、このカバーであればちょっと難しいものを読んでいるようにも見えますよね。今日読んでいる本ですか? 和田ラヂヲさんの漫画です(笑)」

Profile

DJ / プロデューサー

田中知之 TOMOYUKI TANAKA

1966年7月6日生まれ。京都市出身。 1995年にリリースされたピチカート・ファイブのアルバム『ロマンチック’96』の中に、自身のソロ・プロジェクトFantastic Plastic Machine=FPM 名義の楽曲「ジェット機のハウス」が収録されメジャーデビュー。97年に1stアルバム『The Fantastic Plastic Machine』をリリース以降、これまで計8枚のオリジナルアルバムやリミックスアルバム、ベストアルバムなどリリースしている。 その他アーティストへの楽曲プロデュースも多数あり、リミキサーとしては、FATBOY SLIM、布袋寅泰、東京スカパラダイスオーケストラ、UNICORN、くるり、サカナクションなど100曲以上の作品を手掛けている。 映像とのコラボレーションでは、全米映画『オースティン・パワーズ:デラックス』や『SEX AND THE CITY』への楽曲提供の他、村上隆がルイ・ヴィトンの為に手掛けた短編アニメーション用の楽曲制作や、世界三大広告賞でそれぞれグランプリを受賞したユニクロのWEBコンテンツ『UNIQLOCK』の楽曲制作などがある。 DJとしては、国内の有名フェスは元より、米国のコーチェラ・フェスティバルやイギリスのレディング・フェスティバルなど海外の有名フェスへの出演経験も多数。 豊富な音楽知識とセンスに裏打ちされたプレイスタイルで、多数のファッションブランドのパーティでのDJなど、クラブのみならず各方面で絶大な信頼を得ている。 活動の幅は音楽のみならず、食やファッション、時計、車、アート、文学などへの造詣も深い。特にヴィンテージ・ウェアのコレクター/マニアとして知られている。 雑誌編集者の経験を活かし、神戸新聞のコラム『随想』や、各種雑誌への寄稿も多数。 近年では、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース公演『常陸坊海尊』(演出・長塚圭史)の音楽を担当。また「渋谷スクランブルスクエア」46階の展望フロアのミュージックバー「Paradise Lounge」や、JR原宿駅・新駅舎2階の「猿田彦珈琲 The Bridge」、丸の内仲通りの複合施設〈丸の内テラス〉9階・10階のレストラン「THE UPPER」の音楽監修も務めている。