Article

2020.12.01

インタビュー

日々の暮らしを彩るプロフェッショナルの仕事術 vol.8

「常に“何のためにつくるのか”という原点に遡って考える」

建築家 SUPPOSE DESIGN OFFICE 共同主宰 谷尻誠 氏

日本を代表するクリエイターをゲストに招き、独自の仕事術を伺う本連載。第八回は「SUPPOSE DESIGN OFFICE」の共同代表であり、建築家の谷尻誠氏。個人邸宅をはじめ、有名ブランドのフラッグショップ、地方都市の町並みを生かした商業施設など、手がけた建築作品のそれぞれが話題となっていく谷尻氏。中でも東京・渋谷の公園通りに面したhotel koé tokyoは、そのコンセプトの斬新さがオープンとともに大きな話題を呼んだ。「コンセプトを考え抜くことこそが自身の持ち味」と語る谷尻氏に、現在に至るまでの道のりとその真意を伺った。

Index

1. Work

2. Interview

・26歳で図らずもフリーに それがすべての始まり

・打ちのめされたことで気づいた「コンセプト」の大切さ

・東京進出とともに訪れた2つのチャンス

・感動を生み出すためには、すべてをハンドリングしない

・コロナ禍で生まれた働き方の自由を、より好きな仕事へとつなげたい

3. Column 日々を彩るプロフェッショナルの愛用品

4. Goods 谷尻誠氏が選ぶyuhakuのアイテム

5. Profile

Work

関東マツダ 高田馬場店 / Photo By 矢野紀行

New Acton Nishi / Photo By Tom Roe

hotel koe tokyo / Photo By 長谷川健太

ONOMICHI U2 / Photo By 矢野紀行

LINEオフィス / Photo By 矢野紀行

[映画] 未来のミライ / 監督:細田守 配給:東宝

豊前の家 / Photo By 矢野紀行

interview

「常に“何のためにつくるのか”という原点に遡って考える」

26歳で図らずもフリーに それがすべての始まり

「20代の頃は、本格的に建築をやろうと強く思っていなかったんです」と、谷尻さんから飛び出す意外な言葉。広島市内の専門学校を卒業後、地元の建築事務所に勤めるも、不景気のあおりを受けて退職。思いがけず26歳でフリーとなった。

「当時ハマっていた自転車レースを優先できるようフリーになり、住宅会社の下請けで図面を描いたり、焼き鳥屋でバイトしながら生活をしていました。当時はまだ若かったので、そのうちまたどこかに就職しようかみたいな気持ちもあって。ただ、“かっこいい現代建築物をつくりたい”という想いだけは漠然と持っていたように思います。」

そんな想いは、元請けに対して提案してしまうという形で現れる。

「“提案体質”なんでしょうね。図面を見ているともっとこうした方がいいんじゃないかと思えてきて、それを黙っていられなくて。そんなことが何度かあるうちに、下請けの仕事も失ってしまいました。」

しかしこれが、その後の快進撃の第一歩。フリーターをしながらクラブに通ったり、そのクラブのイベント告知フライヤーをつくってみたりと、「フラフラしていた」という谷尻さんに、あるときアパレルショップの店舗設計の話が舞い込んできたのだ。

「これはチャンスだと思って、つくったことがないものも『得意です』と言い、いろいろと提案したら、つくらせてもらえることになったんです。」 完成後、その独自性やデザイン性が話題となり、それから少しずつ依頼が入るようになっていった。

当時、設計料をいただかない仕事もあったという谷尻さん。ただ、「実績をつくりたい」という想いで意欲的に提案して制作の機会を得ていた。一年で10軒ほどの案件を引き受けたという。

そんな中、住宅の設計を手がけるチャンスも訪れた。当時から「作品は見てもらえてこそ評価される」と考えていた谷尻さんは、完成後にオープンハウスを計画するが、そこがまた谷尻流。知り合いの家具屋さんとコラボして、完成した住宅で期間限定のショップを企画した。オープンハウスには2日間で約300人が訪れたという。

打ちのめされたことで気づいた「コンセプト」の大切さ。

「建築を極めていきたいという気持ちは、その頃はまだ強く持っていませんでした。でもその住宅がいい感じにできたので、プロに写真を撮ってもらって、東京の出版社に持って行ったんです。」

作品が建築誌に掲載されることを一つの目標としていた谷尻さん。しかしそこで編集者に設計コンセプトなどを聞かれ、自分がきちんと答えられないことに打ちのめされたという。

「コンセプトの大切さにやっと気づいたんです。それが自分の中でのターニングポイントの一つだと言えます。また、その頃に出会った哲学者・野矢茂樹さんの本、『はじめて考えるときのように〜「わかる」ための哲学的道案内〜』にも大きく影響を受けました。このプロジェクトは何のためにやるのか、なぜそうするのかと、原点に遡って考えることが大切だと気づきました。案件について根本から考えること、設計やデザイン一つひとつの要素に根拠を持つということは、今でも大切にしています。」

さらにもう一つのターニングポイントと言えるのが、2軒目に手がけた住宅『毘沙門の家』 だ。広島市郊外の高台斜面に建つ店舗兼住宅は、完成後のオープンハウスから注目を集め、グッドデザイン賞を受賞。

Photo By 矢野紀行

その作品の写真が、建築・インテリア専門撮影会社のカメラマンの目にとまり、谷尻さんがメールをもらったことで新たなチャンスが訪れる。

「メールをくださったカメラマンさんに会いに東京まで出向いたんです。そこでたまたま、事務所の社長を交えて食事にいく機会に恵まれました。そのカメラマンさんがとてもいい方で、僕たちの受賞作品の写真を持ち歩いてくれていて、食事の場で社長に写真を見せてくれたんですね。すると社長が気に入ってくれて。当時無名だった僕たちの作品を広島まで撮り行くように、カメラマンさんに言ってくれたんです。さっそく翌週に広島まで来てくれました。」

その出会いをきっかけに、作品が初めて建築誌に掲載されたという。

「一度出版社で打ちのめされた後でしたから、雑誌に載ったときは本当にうれしかったですね。ただ、それは一般の人向けの雑誌で、建築専門誌ではありませんでした。コンセプトにまだ強度がなかったからだと思うのですが、その頃はもどかしく思っていました。」

はじめてのスタッフを雇ったのもこの頃だ。給料はともかく谷尻さんの元で勉強したいと熱心に事務所に通ってくれる若い男の子をスタッフとして迎えた。

「僕自身もまだまだ未熟だと思っていましたから、スタッフというよりは一緒にものづくりをするパートナーという感覚でした。そのスタンスは今でも変わっていません。現在、スタッフは40人ほどいるのですが、みんな一緒に冒険をする仲間だと思っています。」

東京進出とともに訪れた2つのチャンス

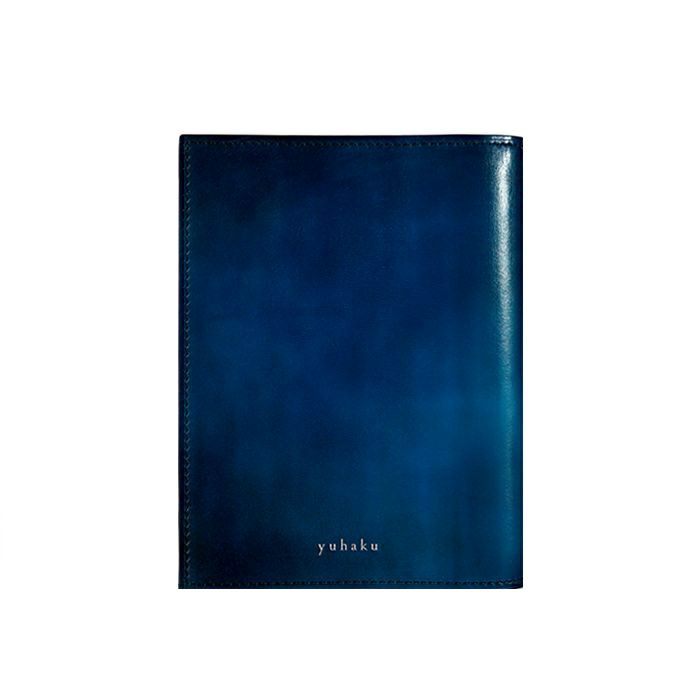

同年に、もう一つのチャンスに恵まれた。世界中のアートプロダクトが集まるエキジビション『DESIGNTIDE TOKYO 2008』の会場デザインを依頼されたのだ。谷尻さんらがつくり出した会場は、半透明の不織布を縫い合わせ、ヘリウム風船で天井から吊るすことによって空間をゆるやかに仕切った街並み。広い会場に数日間浮かび上がったかのような幻想的な会場は業界で話題に。東京での谷尻さんの存在感を揺るぎないものにした。

「この会場デザインをするときにも、何のためにやるのかと、原点に遡って考えました。たった数日間のエキジビションのためだけに、たくさん材料を使って会場をつくり、終わったら大量の廃棄物が出る。そのことに疑問を感じたのです。それなら不織布と風船を使ってみようと。会期後は、材料の全てが洋服のようにたたまれて段ボール数箱の中に収められる。これまでと全く違う考え方で会場設計ができました。」

Photo By 矢野紀行

その会場デザインをきっかけに、2010年、ミラノサローネでの東芝のインスタレーションを手がけることになった谷尻さん。 LED光源を繊細に表現した作品が注目を集め、海外の建築雑誌の表紙を飾ることとなる。その後も手がける作品は話題を呼び、谷尻さんの建築家としてのキャリアは、名実ともに不動のものとなっていった。

感動を生み出すためには、すべてをハンドリングしない

谷尻さんが、その輝かしい実績を語るとき、主語にする言葉が「僕ら」。いつも複数形なのだ。

「どの作品も、いろいろな能力を持つ人たちの力を借りてできあがったものだから。事務所のスタッフも、案件で協業する人たちもみんなパートナー。意見は言いますが、支配はしません。自分ができないことを信用できる人に任せてしまうんです。人って任せられた方が本気になりますから。」

自分が得意なのは「アイデアやコンセプトを原点から考える」こと。それを具現化するために、能力のある人と仕事をするのだと話す。

「組織やプロジェクトにおいても、あえて全てをハンドリングせず、どうなるか分からないことを前提にしておく。支配しすぎてしまうと自分の予測の範囲に収まるので、感動が薄れてしまうんです。予想以上のことを起こすためには、人を巻き込んで、ある程度自然の流れに任せてしまうんです。」

その考え方の根本は、自然物と建築物について思考した時に生まれたという。

「自然を美しいと思う心は万人に共通しています。でも建築物はどんなに美しくても、すべての人がそう思うとは限らない。自然にはかなわないわけです。ではその違いって何なのかを考えると、自然は、季節によって移ろう、成長する、思い通りにならないなどの要素があります。 一方で建築物は、サイズや形・素材を決め、成長しないなど、その全てが逆ですよね。ということは、成長するとか、季節によって移ろうという自然物の要素を建築物に込めれば、つまり、自然に近いものづくりをすれば、普遍的な美しさに近づき、よりピュアな感動が生まれるんじゃないかと思ったんです。そしてその考え方は、組織づくりやプロジェクトにも生かせるのではないかと思いました。だから思い通りにならないことが思い通りなんです。」

それは、谷尻さんの「作品スタイルを持たない」というスタイルにもつながる。

「建築家の中には、スタイルを確立された方が多い中、僕には分かりやすいスタイルがない。それは毎回クライアントも、場所も、予算も違うから。そこに合ったスタイルをゼロから考えるのが、僕にとっては自然なんです。」

大学教育を受けず、師匠と呼べる人もなく、若い頃は劣等感を感じていたという谷尻さん。だからこそ、

コンセプトをより分かりやすく社会に発信し、使う人に寄り添う建物をつくることに使命感を感じている。

「僕のような人間ががんばるからこそ、共感してもらえることがあるかもしれない。劣等感をエネルギーの糧にしようと意識を変えました。勉強はできないけど、『考える』ということなら勝負ができると思えた。案件ごとに根本から考えていくスタイルで、自然と多様な作品ができてきました。」

コロナ禍で生まれた働き方の自由を、より好きな仕事へとつなげたい

今、このコロナ禍においても、働き方や考え方にそれほど大きな変化はないという谷尻さん。まずはこの状況を、日常として受け入れることが大切だという。

「コロナの影響で、国内外のプロジェクトが相次いで止まり出した時は、流石に焦りました。少し時間が経って冷静になると、この時代だからこそできることもあるはずだと思い始めました。物事って常に、表裏一体。いつか元の状態に戻るんじゃないかと期待するから、この状況が不自由で嫌なものに思えるのではないでしょうか。」

2019年の夏から準備してきたオンラインサロン『社外取締役』を、緊急事態宣言の直後にリリース。多くの人が家から出にくい状態になり、パソコンやスマホを見る時間が長くなったこの時にこそ、これからのオンラインビジネスのあり方を示唆する場所が必要との判断だった。さまざまな能力のある人がオンラインの場で出会い、新しい事業をつくり出すことを試みる『社外取締役』は、谷尻さんと、異業種の二人が中心となり、メンバーみんなでつくり上げていくようなスタイルをめざした。現在、メンバーは一般社会人、学生、法人を含む200人以上。さまざまな立場の人たちがつながり合い、刺激し合う中で、これまでにないコンセプトのメディアや、ファッションブランド、お菓子ブランドなどのプロジェクトが進行中だという。https://shagaitori.com/

さらに仲間と2019年に立ち上げた家具や建材のプラットフォーム『テクチャー』(https://www.tecture.jp/)の事業も、本格的に軌道に乗り始めた。

『テクチャー』は、携帯のカメラを、雑誌などに載っている画像にかざすと、家具や建材などの品番確認からメーカーへの問合せまで、一気通貫で行えるARアプリ。今年の6月末にローンチし、ウェブメディアも運営している。

「コロナによって自分の中で変わったことと言えば、より好きな仕事をしていきたいという意識が強くなったこと。オンライン化が進んだことで働く場所が問われなくなり、暮らすこと、遊ぶこと、働くことがより近くなりました。より自由に働けるようになったからこそ、好きだと思える仕事をもっとつくっていくことを意識していきたいですね。」

最後にマインド的なターニングポイントについて訊ねると、谷尻さんは静かにこんな話をしてくれた。

「20代後半の頃、まるで兄弟のように毎日家に遊びに来ていた後輩の男の子がいました。その子は専門学校でグラフィックデザインを専攻していたので、『いつか建築とグラフィックを一緒にできるような会社をつくろう』と、二人で夢を語り合っていました。その後輩が、ある日突然事故で亡くなりました。僕はあまりのショックで、しばらく何も手につきませんでした。そんな僕に、ある人がこんな言葉をかけてくれたのです。『彼はこれ以上大変なことはないということを、 命を持って教えてくれた。だからきみが頑張らないと駄目だよ』と。その言葉にふと我に返りました。『どうせやるなら目の前のことを一生懸命やってみよう。本気で建築に向き合おう』 と。それから、不思議とだんだん仕事が回り出したんです。あの言葉がなければ、今の僕はいません。そしてその言葉は、今でも僕の進むべき道を照らし続けているように思うのです。」

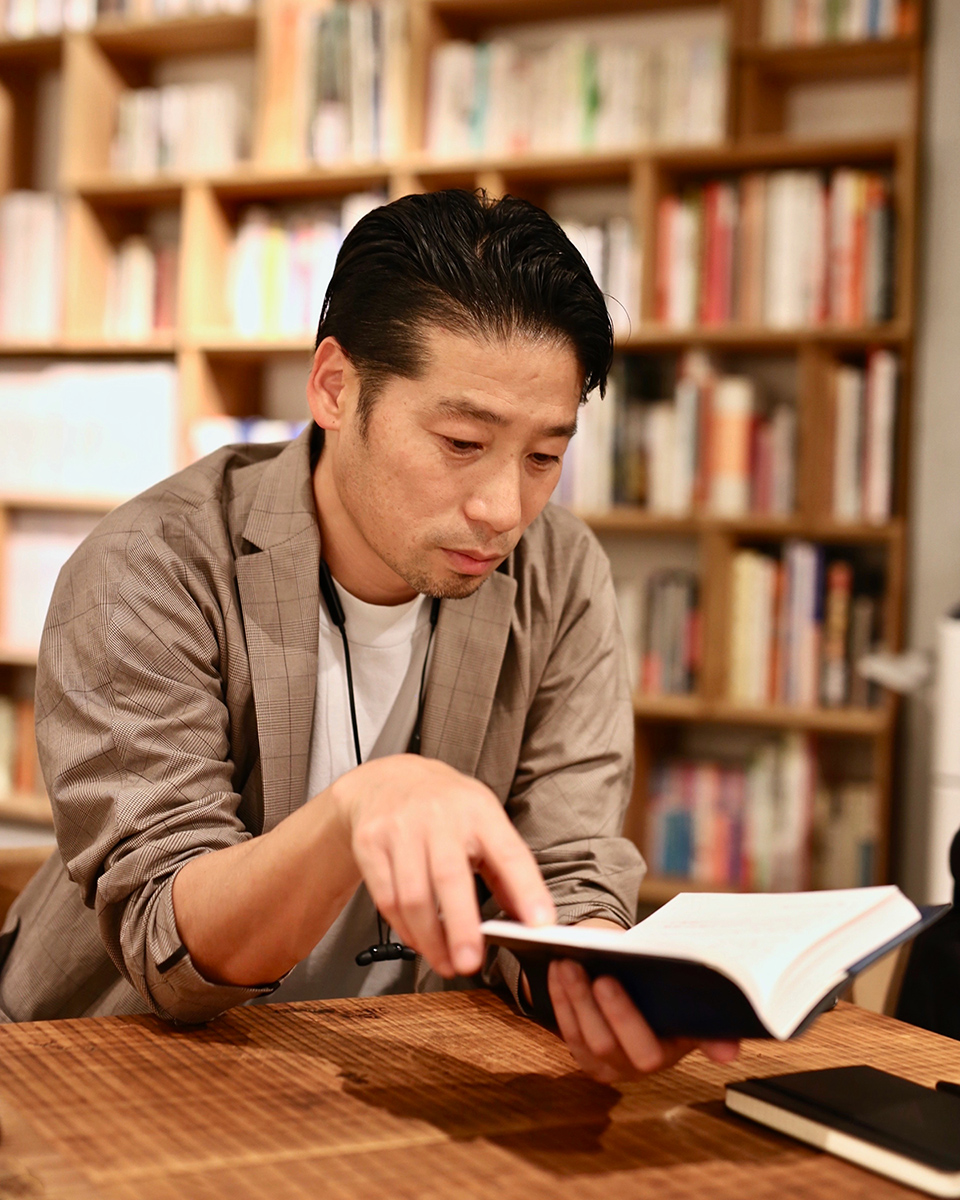

Column 日々を彩るプロフェッショナルの愛用品 プロフェッショナルたちが普段持ち歩いている必需品や仕事道具を見せていただきながら、モノに対するこだわりを紐解く。 「モノを選ぶ基準は、シンプルに好きだなと思うこと。本当に欲しいと思うものがあるなら、値段が高くても思い切って買った方がいい。妥協して別のものを買うと、なんとなく自分の中にわだかまりが残って、結局本当に欲しかったものを買ってしまうと気づいたんです。」 所有するレンズは4本。中でも王道のApo-Summicron 50mmがお気に入りだ。実は一度、キャンプ中にレンズごと水没させてしまったことがあり、代用品も考えたが、やはりライカを選んだという。 「ノートは以前、竹尾のものを気に入って使っていました。そのノートは、竹尾オリジナルの薄い紙で、裏が透けて見えるのがよかったんですよ。透けるのを嫌がる人も多いですけど、僕は逆に、ページをめくっているのに前に書いたものの存在が見えているのがいいなと思ったんです。過去が現在に影響を与えてくれる感じですね。気に入っていたのですが廃盤になってしまい、それからはずっとこのモレスキンのノートを愛用しています。書きやすく一年に数冊使います。」

常に持ち歩いているライカは、その経験を象徴する。はじめは高価なライカを敬遠して別のカメラを何年か使ってみたものの、画質はもちろん、手に持った感じ、シャッター音、全てが違い、改めてライカが自分好みだと気づいた。結局最初から欲しかったライカを手に入れた。

腕時計はロレックスとティファニーのダブルネーム。一度手放したことがあるものの、やっぱりもう一度欲しくなり、同じものを手に入れた。そこには現在5歳になる息子への想いもあった。

「高価なものでも、いずれ子どもに渡せるものと考えれば、次の時代にも価値のあるものを、と考えるようになりました。丁寧に使って、受け継いでいくものとして持っておけばいいんだなと。」

Goods 谷尻誠氏が選ぶyuhakuのアイテム

Profile 建築家 谷尻誠

1974年広島県生まれ。穴吹デザイン専門学校卒業後、本兼建築設計事務所、HAL建築工房を経て2000年にSuppose design office 設立。これまで手掛けた作品は住宅だけでも100を優に超え、2010年ミラノサローネでの光のイスタレーション〈Luceste : TOSHIBA LED LIGHTING〉や〈まちの保育園 キディ湘南C/X〉など公共施設のインテリアデザインの仕事も話題に。「建築をベースに新しい考え方や、新しい建もの、新しい関係を発見していくこと」を自身の仕事としている。

穴吹デザイン専門学校特任教授、広島女学院大学客員教授、大阪芸術大学准教授。

社食堂、絶景不動産、21世紀工務店、未来創作所、Bird bath & KIOSK、tectureを経営。

https://suppose.jp/

Staff credit

Photo & Direction:Yuichiro Nomoto

Text:Aya Iwamura

Place:neji

https://www.instagram.com/neji.kyomachibori/

Pick up 記事

長く使っていただくための正しいメンテナンス

vol.02: 引っ掻き傷編

yuhakuの製品だから出来るケア方法や、特徴など、お客様に長く商品を使っていただくためのメンテナンスです。今回はひっかき傷がついてしまった場合の対処方法。

2020.03.10

長く使っていただくための正しいメンテナンス

vol.01: 水ジミ編

革製品を長持ちさせるためには日頃の手入れが必要不可欠。yuhakuの製品だから出来るケア方法や、特徴など、お客様に長く商品を使っていただくためのメンテナンスです。革に水が付着してしまった時の対処について。

2020.03.08

世界一の手染めレザーブランド yuhakuができるまで

vol.04: 商品開発

手染めによる独特なグラデーションだけではなく、使いやすさでも評価の高い「yuhaku」。今回は商品開発について紹介していこうと思う。

2020.02.15

世界一の手染めレザーブランド yuhakuができるまで

vol.03: 磨き

手染めと並んで仕上がりの印象を大きく左右するのが磨きの工程。「yuhaku」では、バフ掛けやグレージングなどといった磨き・艶出しの工程に多くの時間を割いている。豊かな質感や触感、艶感と、手染めによる美しいグラデーションが響き合うことで「yuhaku」の革が完成する。

2020.02.13

世界一の手染めレザーブランド yuhakuができるまで

vol.02:手染め

仲垣氏が長年にわたって行ってきた絵画制作の技術をもとに、研究を重ねて完成させたのが「yuhaku」の手染め技術。革を染めながら、色を重ねていくこの技法は世界でも類を見ない独自のものだ。

2020.02.11

世界一の手染めレザーブランド yuhakuができるまで

vol.01: 革の品質管理

何色もの染料を使い、手染めで美しいグラデーションを作り出す「yuhaku」のレザー。このブランドのモノづくりは、世界でも唯一と言われる独創的な染色手法と細部にまで行き届いたこだわりに支えられている。

2020.02.10